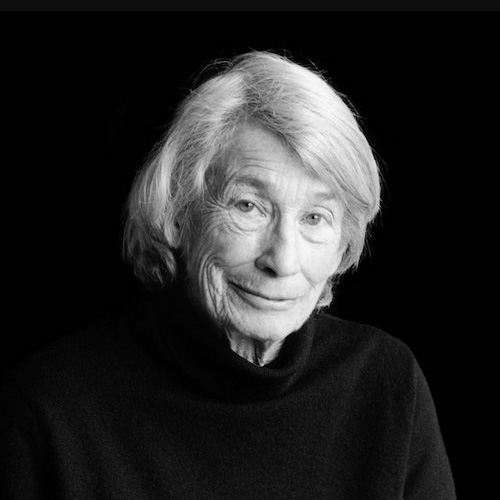

Miriam Pösz

Años antes de que la práctica de Mindfulness copara titulares con su invitación a saborear el momento, Mary Oliver –la poeta estadounidense fallecida la semana pasada, a los 83 años- ya decía cosas como: “La atención es el comienzo de la devoción”, “Prestar atención es nuestro trabajo apropiado y sin fin”. Y también: “Esta es la cosa primera, más sabia y más salvaje que conozco: el alma existe, y está hecha enteramente de atención”.

No lo decía desde el púlpito. Lo decía desde el bosque en el que vivía (en Provincetown, Massachussetts) mientras esperaba una hora más, inmóvil entre los árboles y el musgo, la aparición de aquel ciervo que un día, tras otra ofrenda similar de tiempo y paciencia, se acercó a frotarle su cara en la mano. En verdad eran dos y, según cuenta, uno le habría dicho al otro: “Ella está bien / veamos quién es / y por qué está sentada // en la tierra de ese modo / tan silenciosa, / como si durmiera, o soñara / pero, en cualquier caso, inofensiva.”

Lo decía mientras saludaba al sol, cada mañana, deleitándose con la fidelidad de su presencia. Así, por ejemplo: “Hola, sol en mi cara. / Hola, tú que hiciste la mañana, / y la esparciste sobre los campos, / y en las caras de los tulipanes, / y en las campanas violetas, / de la enredadera que sacuden sus cabezas. // Y en las ventanas, incluso, de los afligidos y los malhumorados.”

Para quienes la leímos con fruición, su nombre es sinónimo de atención y de otras palabras fundantes: salvaje, misterio, asombro, pavura, devoción, gracia, gratitud. Todas cobraban vida en sus poemas sencillos, llenos de buenas preguntas, que vivían en el cruce de caminos entre naturaleza y espiritualidad.

Desde Whitman y Thoreau, nadie había logrado hacerle decir tanto a los pastos y los cielos, ni había podido sumergirnos con tanta sutileza en la experiencia encarnada de lo sagrado. Pocos supieron provocarnos con tanta altura, arrojando interpelaciones como: “¿Estás respirando solo un poquito, y llamándolo vida?”, “¿Y vos, también, entendiste al fin para qué existe la belleza / y cambiaste tu vida?”, y “Esta es la gran pregunta, la que el mundo te arroja cada mañana. ‘Aquí estás, vivo. ¿Te gustaría comentar?’”

Mary Oliver era una rara avis. Distinguida con un Premio Pulitzer y un National Book Award, era a la vez vista con recelo por parte de la crítica por ser una especie de rock star de la poesía. Sus libros eran recibidos como novelas de Harry Potter, sus frases celebérrimas –¿y tú, qué piensas hacer con tu vida preciosa, salvaje, única?”- eran tweetiadas e instagramiadas, sus lecturas eran siempre a sala llena y, lo más extraño de todo, para una ermitaña que le escapaba a las entrevistas, la gente la adoraba.

Algunos de sus poemas, como el tan citado Gansos salvajes, han salvado vidas con su exhortación a compartir nuestro dolor, a permitir que “el animal suave de tu cuerpo ame lo que ama”, a recuperar nuestro lugar “en la familia de las cosas”. Otros, como el más desconocido Rezar, abrieron las puertas de la oración hasta a los ateos: “No tiene por qué ser / un lirio azul, pueden ser / unos yuyos en el baldío / o unas piedras pequeñas, solo / presta atención, luego / Junta unas palabras y no intentes / que sean elaboradas, esto no es / un concurso, sino un umbral / a la gratitud, y un silencio en el / cual otra voz pueda hablar.”

Algunos veían en Mary a una poeta bucólica, ciega a la oscuridad del mundo. Esas personas no la leyeron con atención. No había rasgo de ingenuidad en sus descripciones del mundo natural, que incluían escenas como la agonía de un pez que ella misma pescó. Tras separar su carne de sus huesos y comerlo, concluye: “Ahora el mar está en mí: yo soy el pez / el pez destella en mí; nos elevamos / enmarañados / destinados a caer / de vuelta al mar. / Del dolor, y el dolor, y más dolor, alimentamos esta trama febril, somos alimentados por el misterio”.

Otros la imaginaban una artista becada o acaudalada, ya que podía darse el lujo de pasar sus días divagando de sol a sol. La respuesta, dicha por ella misma, es que muchas veces deambulaba en busca de yuyos, hongos, peces y almejas para alimentarse, ya que por años ella y su mujer, la fotógrafa Molly Malone Cook, fueron demasiado pobres para comprar comida.

Nada en la vida de Mary fue fácil ni liviano. Tuvo una infancia cruel: padre abusivo, madre desaprensiva. Su respuesta fue vivir escabulléndose al bosque de su Ohio natal, a perderse entre las páginas de Wordsworth, Keats, Shelley, Emerson y su alma mater Whitman; solo ella y las ramas, ella y las imágenes de las páginas que se derramaban sobre la tierra. “Me construí un mundo de palabras”, diría en una entrevista.

A los 17 visitó la casa de la poeta (también galardonada con el Pulitzer) Edna St. Vincent Millay, en Austerlitz, Nueva York. Ahí se hizo amiga de Norma, la hermana de la poeta, y terminó dedicando siete años a organizar los papeles de la artista. Fue en una posterior visita a Austerlitz, en 1950, que conoció a Molly. Se enamoraron a primera vista, según cuenta, aunque la fotógrafa (varios años mayor) fingió indiferencia tras sus gafas oscuras. Pasarían juntas las siguientes cuatro décadas, en una cabaña perdida en la península de Cape Cod. Cook sería su agente literaria y la destinataria de sus dedicatorias, hasta el día de su muerte.

Mujer del bosque

La aldea de Provincetown se encuentra al final del signo de pregunta que es Cape Cod (Cabo Cod), en el noreste de Estados Unidos. Reducto de artistas, bohemios y una pujante comunidad gay, el pueblito de 3 mil y pico de habitantes atrae a los turistas por sus playas, su arquitectura encantadora y sus galerías de arte. Pero esa no es la Provincetown que cautivó a Mary. Su reducto personal fue la reserva natural lindante, llamada Province Lands: 1.400 hectáreas pobladas de lagos, lagunas y la más variada vida silvestre. Ahí caminaba Mary cada mañana, libreta cosida a mano embutida en el bolsillo, deteniéndose cada vez que una palabra o una frase asomaba en su imaginación. Así lo cuenta en “Cómo voy al bosque”:

Casi siempre voy al bosque sola, sin un solo amigo, porque ellos son sonreidores y habladores y, por lo tanto, no son aptos.

Realmente no quiero ser vista hablando con los pájaros gatogris o abrazando al viejo roble negro. Yo tengo mi forma de rezar, como sin duda vos tenés la tuya.

Además, cuando estoy sola puedo volverme invisible. Puedo sentarme sobre una duna tan inmóvil como un manojo de yuyos, hasta que los zorros corren a mi lado, despreocupados. Puedo escuchar los sonidos casi inaudibles de las rosas que cantan.

Si alguna vez fuiste al bosque conmigo, debo quererte mucho.

Los títulos de su veintena de libros señalan claramente la fuente de sus apegos y lealtades: Cisne, Viento oeste, Pino blanco, Mil mañanas, Pasturas azules, Pájaro rojo (publicado en español), La hoja y la nube, Río arriba, Doce lunas, Lechuzas y otras fantasías.

Aunque su amor por el mundo nunca mermó, desde la muerte de Molly en 2005, empezaron a imponerse otros tópicos. Sed, uno de sus obras medulares, es homenaje, duelo y aceptación de la ausencia de su amada, a la vez que un reencuentro con la fe que no pudo albergar en la Iglesia de su infancia. “El amor por la tierra y el amor por ti están teniendo una conversación tan larga en mi corazón”, confiesa.

De ahí en más, la muerte se vuelve una compañera de ruta. En 2012 escribe “El cuarto signo del Zodíaco”, en alusión a la enfermedad que la visitó ese año por primera vez. “¿Cómo será / luego de ese último día?” – se pregunta- “¿Flotaré / hacia el cielo / o me refregaré / dentro de la tierra o un río – / recordando nada? / Qué desesperada estaría / si no pudiera recordar / al sol que asciende, si no pudiera / recordar a los árboles, los ríos; si no pudiera recordar / siquiera, amada / tu amado nombre”.

En “Cuando llegue la muerte”, pide “atravesar el umbral llena de curiosidad, / preguntándome: / ¿qué aspecto tendrá esta morada oscura?” Y declara: “Cuando todo acabe quiero decir: / Fui una novia casada con el asombro. / Fui el novio, alzando el mundo en sus brazos”.

Por fin, en “En el Bosque Aguasnegras” entrega una hoja de ruta para los que quedamos de este lado del desgarro.

“Para vivir en este mundo

debes poder hacer

tres cosas:

amar lo que es mortal

abrazarlo

contra tus huesos sabiendo

que tu propia vida depende de ello;

y, cuando llegue el momento de dejarlo ir,

dejarlo ir.”

Hoy nos toca a nosotros, a quienes la amamos con devoción, como se ama a un pariente lejano cuya herencia corre insólitamente por nuestras venas, atravesar ese umbral. ¿Cómo cumplir con tan dura cita?

Como buenos discípulos diremos gracias, diremos adiós, diremos buen viaje, querida. Y mañana, al llegar el alba, saludaremos al sol, que también la recuerda.

Fabiana Fondevila

Traducciones citadas, de la autora.